近日,质量安全所畜产品安全与营养团队和扬州大学联合在微生物学Q1期刊《Microbiological Research》(IF5y: 7.2)和《BMC Microbiology》(IF5y: 4.6) 发表题为 “Evolution and transmission potential of iuc3-positive virulence plasmids in hypervirulent Klebsiella pneumoniae”和“Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology of Klebsiella pneumoniae Isolated from Bovine Mastitis in Seven Provinces in China”的研究论文,系统调研国内七省奶牛乳房炎致病病原,发现肺炎克雷伯菌是导致奶牛乳腺炎的一种新兴病原体,并首次发现和鉴定了奶牛源高毒力肺炎克雷伯菌及其毒力基因簇iucABCD/intA(iuc3),系统解析了其传播机制。我院与扬州大学联培博士王佳芸和质量安全所吉星博士/李俊博士为论文第一作者,王冉研究员、何涛研究员和扬州大学王亨教授为共同通讯作者。

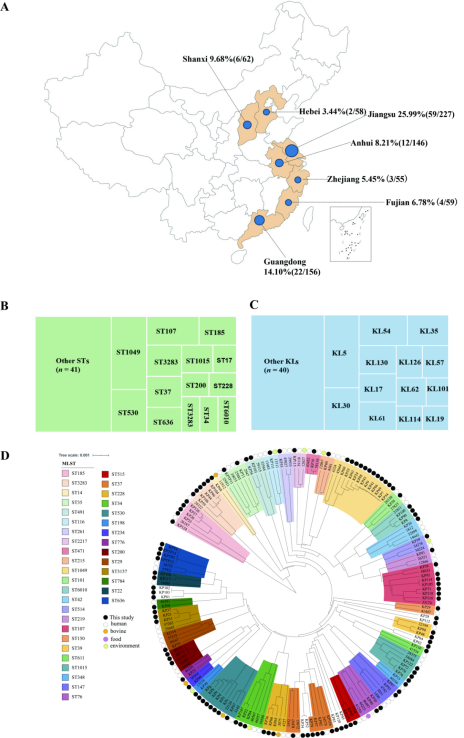

团队通过对江苏、安徽、河北、福建、广东、山西和浙江七省763份乳腺炎牛奶样本进行病原分离,结果成功分离出108株肺炎克雷伯菌(有8株高毒力奶牛源肺炎克雷伯菌株(hvKP)),其中49.07%的菌株表现出多重耐药性,且典型产β-内酰胺酶(ESBL)质粒pKP83-2与人类临床分离株质粒高度同源(99.98%),实验证实其可在不同菌种间转移。借助乳腺炎病原宏基因组分析,发现肺炎克雷伯菌尤其高毒高耐药菌已成为引发奶牛乳腺炎的一种新兴病原,且呈现高度遗传多样性。

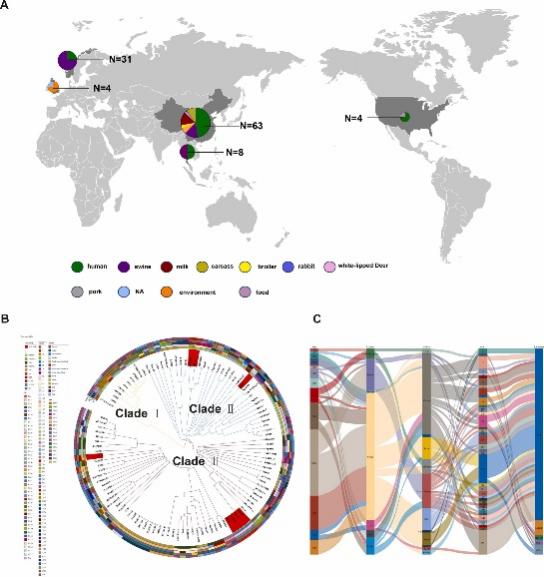

首次发现高毒力奶牛源肺炎克雷伯菌株(hvKP)中携带了3型高毒力基因簇iucABCD/intA(iuc3),研究证实iuc3质粒携带菌株具有高毒力表型,能引起小鼠严重的组织损伤及高死亡率,且表现出高度的水平转移能力和更高的适应性,容易取代人源hvKP菌株中iuc1型经典毒力质粒形成iuc3型hvKP,也可与广宿主耐药质粒(IncX3-blaNDM-5)完全融合,形成碳青霉烯耐药高毒力肺炎克雷伯菌株(CR-hvKP),其iuc3-blaNDM-5融合质粒在小鼠模型中表现出强大的体内持留和传播能力。

| |||

| |||

研究揭示了动物源肺炎克雷伯菌iuc3毒力质粒的三大潜在风险:1)跨宿主传播风险,动物来源的iuc3质粒可高效转移至人源肺炎克雷伯菌,甚至取代其原有毒力质粒,突破物种传播屏障。2)耐药-毒力协同进化风险,iuc3毒力质粒可与blaNDM-5等人类重要抗菌药物耐药基因/质粒发生整合,从而形成 “超级耐药毒力菌”(如CR-hvKP),加剧临床威胁。3)隐蔽传播风险,iuc3质粒携带菌在奶牛等农业环境中的定植传播,可能成为耐药基因的“隐形储存库”,为未来高毒力肺炎克雷伯菌的监测与防控提出警示。

以上研究受到国家重点研发计划项目“畜禽病原菌重要耐药性的产生机制”(2022YFD1800400)和江苏省自然科学基金项目(BK20220746)资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944501325002010?via%3Dihub